Um estudo conduzido pelo cientista político Luke Kemp, pesquisador do Centro para o Estudo de Risco Existencial da Universidade de Cambridge, projeta que a sociedade humana pode atingir um ponto de ruptura até meados de 2050. A previsão, baseada em padrões históricos de colapso de civilizações e em cenários contemporâneos de risco sistêmico, sugere que um conjunto de fatores internos e externos pode convergir para desencadear uma falha estrutural de alcance global.

Quem é o pesquisador e qual é o foco da investigação

Luke Kemp dedica-se ao exame dos processos que levaram impérios e reinos do passado à desintegração. Seu trabalho foca em riscos existenciais, ou seja, ameaças com potencial de eliminar ou alterar irreversivelmente as condições de vida humana organizada. Na análise comparativa de sociedades antigas, ele identifica a repetição de um fenômeno que denomina “autoterminação” — a autodestruição decorrente de escolhas institucionais, políticas e econômicas feitas pela própria elite dominante.

Segundo o pesquisador, esse mecanismo ocorre quando uma pequena camada privilegiada apropria-se de recursos naturais e excedentes produtivos em detrimento do restante da população. O estrangulamento resultante provoca erosão institucional, crises recorrentes de governança e acentuado crescimento da desigualdade. À medida que esses indicadores se agravam, o tecido social perde resiliência, converte-se em estrutura oca e torna-se vulnerável a choques externos.

O conceito de autoterminação e seus indicadores contemporâneos

A autoterminação, conforme mapeada por Kemp, manifesta-se em quatro processos principais: concentração de poder político, captação predatória de recursos, deterioração da saúde coletiva e corrosão da capacidade decisória. Esses processos atuam de forma sinérgica, reduzindo a coesão interna e dificultando respostas eficientes a imprevistos.

No cenário atual, dados socioeconômicos indicam aumento consistente de disparidades de renda e patrimônio. Ao mesmo tempo, parâmetros de governança apontam crescimento de corrupção, erosão da confiança institucional e polarização política em diversas regiões. Kemp observa que esses elementos replicam, em escala global, as condições já identificadas em impérios que ruíram no passado, como o Romano, o Maia ou o de Angkor.

Fragilidade latente e o risco de choque externo

Quando a estrutura social se encontra debilitada, basta um evento de grande magnitude para precipitar o colapso total. Entre os gatilhos possíveis, Kemp destaca pandemias, guerras de larga escala e crises climáticas extremas. No entanto, ele chama atenção especial para uma ameaça espacial: tempestades solares severas capazes de derrubar infraestruturas críticas de comunicação e energia.

O precedente histórico: Evento Carrington de 1859

A maior tempestade solar registrada na era industrial ocorreu em setembro de 1859 e ficou conhecida como Evento Carrington. Naquele período, o principal sistema tecnológico vulnerável era o telégrafo. Relatos indicam que redes telegráficas foram danificadas, centelhas incendiaram equipamentos e operadores receberam choques elétricos. Embora relevante, o impacto foi limitado devido à menor dependência da eletricidade.

Décadas depois, a digitalização expandiu exponencialmente a exposição da sociedade a distúrbios eletromagnéticos. Na hipótese de um evento de intensidade similar ocorrer hoje, transformadores de alta tensão poderiam queimar, satélites poderiam apresentar pane total e linhas de transmissão poderiam ser inutilizadas. A interconectividade global, ao mesmo tempo que viabiliza cadeias produtivas complexas, torna-se ponto vulnerável diante da perda simultânea de energia, dados e logística.

Estimativa de probabilidade e cronograma de risco

Modelos citados por Kemp indicam que a chance de uma tempestade solar extrema cresce aproximadamente 20% a cada década. Mantido esse ritmo de incremento, a probabilidade acumulada de ocorrência até 2050 chega a cerca de 50%. Para o pesquisador, o horizonte de 25 anos deixa margem estreita para preparação robusta, principalmente porque sistemas elétricos e eletrônicos são projetados para eficiência e não para tolerância a grandes pulsos eletromagnéticos.

Repercussões na infraestrutura essencial

Um apagão global de longa duração afetaria setores vitais:

- Energia: Falhas simultâneas em subestações interromperiam a geração e a distribuição de eletricidade. Reparos exigiriam reposição de equipamentos complexos, cujos componentes dependem de cadeias de suprimentos internacionais.

- Comunicações: Satélites de posicionamento, transmissão de dados e telefonia seriam danificados ou inutilizados. A ausência de GPS impactaria transporte marítimo, aéreo e terrestre.

- Sistemas bancários: Transações eletrônicas seriam interrompidas, dificultando pagamentos e retirada de recursos, o que poderia gerar corrida bancária e instabilidade financeira.

- Alimentos e saúde: Cadeias de refrigeração para estocagem de vacinas e perecíveis deixariam de funcionar. Transporte de cargas seria prejudicado pela falta de combustível refinado e pela incapacidade de coordenar rotas.

Nesse contexto, sociedades já fragilizadas poderiam enfrentar escassez generalizada, tensões sociais e dificuldades logísticas que excedem a capacidade de resposta de governos e organismos internacionais.

Ausência de debate público sobre riscos existenciais

Outro ponto enfatizado por Kemp é a desconexão entre ameaças concretas e a agenda política. Ele observa que disputas eleitorais em nações com arsenal nuclear raramente incluem discussão detalhada sobre doutrina de uso ou protocolos de comando e controle. O pesquisador interpreta esse silêncio como sinal de que a população não integra efetivamente a gestão de riscos sistêmicos na tomada de decisões coletivas.

O problema, de acordo com seu diagnóstico, é que a concentração de poder decisório facilita erros de cálculo estratégicos. A lacuna de transparência amplia a possibilidade de equívocos que, em situações críticas, podem desencadear escaladas militares ou falhas de contenção de incidentes biológicos.

Preparação privada e desigualdade estrutural

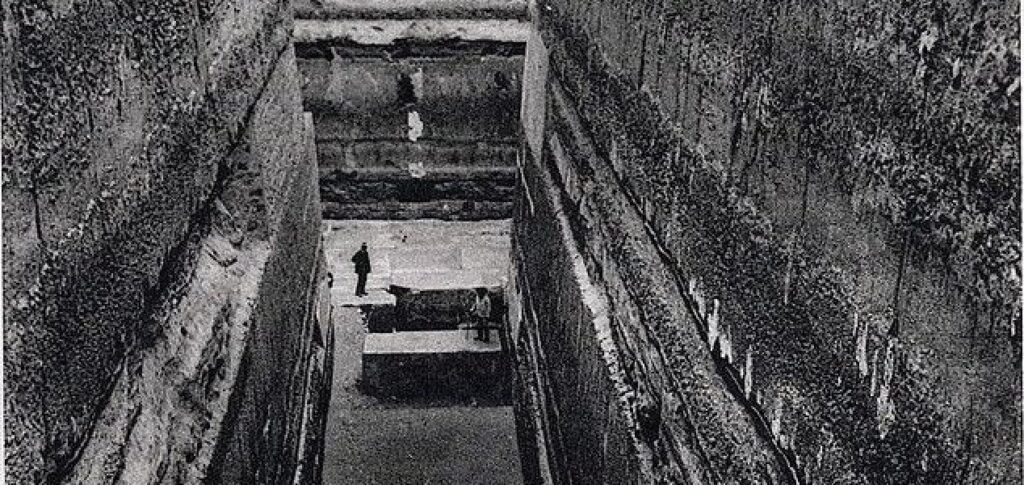

Enquanto a discussão pública permanece restrita, um setor específico da sociedade direciona recursos substanciais à autoproteção. Kemp menciona o crescimento de empreendimentos que oferecem bunkers de alto padrão. Essas instalações subterrâneas incluem piscinas, adegas, jardins artificiais, sistemas de filtragem de ar e fazendas hidropônicas. Algumas contam com equipes de segurança formadas por ex-militares de forças especiais.

Para o pesquisador, a popularização desses abrigos entre indivíduos de patrimônio elevado reforça tendências de desigualdade. Em cenário de crise prolongada, os recursos concentrados em instalações privadas podem perpetuar divisões socioeconômicas, deixando a maior parte da população sem meios equivalentes de proteção ou recuperação.

Implicações para a resiliência global

Kemp argumenta que a robustez de qualquer sociedade depende da capacidade de distribuir cargas de risco de maneira equitativa. Quando investimentos em resiliência se concentram em bolhas isoladas, a infraestrutura pública continua vulnerável. Além disso, a fragmentação de estratégias de sobrevivência limita o escopo de ações coordenadas, que são essenciais para restaurar serviços críticos após um choque sistêmico.

Imagem: Lucas Rabello

A literatura sobre colapsos históricos corrobora esse ponto. Civilizações que conseguiram mitigar crises geralmente possuíam mecanismos de cooperação entre elites e classes populares, ainda que imperfeitos. Já sociedades com instituições capturadas por minorias tendiam a falhar em momentos de estresse externo, pois a resposta coletiva ficava comprometida.

Coleta de lições do passado para o presente

Kemp enfatiza que, embora cada colapso possua especificidades geográficas e culturais, há lições recorrentes. A primeira é a necessidade de reconhecer sinais de alerta antes que se tornem irreversíveis. Índices de desigualdade crônica, acidificação de sistemas decisórios e degradação ambiental prolongada figuram entre os indicadores mais consistentes.

A segunda lição refere-se à importância de diversificar fontes de energia, alimentação e comunicação. Redundância operacional, ainda que menos eficiente em termos de custo imediato, aumenta a capacidade de absorver choques sem interrupções irreparáveis.

Por fim, a terceira lição aponta para a centralidade da governança inclusiva. Processos decisórios transparentes e participação ampla ampliam a legitimidade das políticas de mitigação, elevando a adesão popular a medidas de contenção de crises.

Horizonte de 2050: janela de oportunidade ou ponto de não retorno?

Com base na trajetória atual, Kemp projeta que a conjunção de fragilidade interna e choque externo relevante poderia ocorrer dentro de duas décadas e meia. O pesquisador ressalta que a previsão não constitui profecia inevitável, mas sim alerta fundamentado em projeções estatísticas e paralelos históricos.

Ele argumenta que o intervalo restante é suficiente para reorientar políticas públicas, caso haja mobilização robusta. Áreas prioritárias incluem modernização de redes elétricas com proteção contra pulsos eletromagnéticos, fortalecimento de protocolos de resposta global a pandemias, mitigação de emissões que agravam eventos climáticos extremos e redução de arsenais nucleares obsoletos.

Desafios para a implementação de medidas preventivas

O principal obstáculo identificado por Kemp é a inércia institucional. Projetos de infraestrutura de resiliência exigem investimentos elevados e não geram dividendos políticos imediatos. Além disso, o ciclo eleitoral de curto prazo incentiva sedes de governo a priorizar ações de visibilidade rápida. Essa lógica, segundo o pesquisador, entra em conflito com a natureza de longo prazo dos riscos existenciais.

A agenda de prevenção também demanda cooperação transnacional em escala inédita. Redes elétricas, satélites de comunicação e cadeias de suprimentos são interdependentes; portanto, qualquer estratégia isolada tende a ser insuficiente. Kemp defende a criação de consórcios internacionais para padronizar protocolos de blindagem de transformadores, fortalecer satélites contra radiação e desenvolver estoques de peças-chave.

Cenário de falência sistêmica e possíveis trajetórias pós-colapso

Se nenhuma ação efetiva for implementada e ocorrer um evento disruptivo de grande magnitude, Kemp sugere que a sociedade global pode fragmentar-se em enclaves regionais autossuficientes. Nesses enclaves, acesso diferenciado a recursos tecnológicos criaria novos patamares de estratificação. A governança poderia assumir formas autoritárias, dado o contexto de escassez generalizada.

Outra possibilidade é a emergência de comunidades locais baseadas em agricultura de subsistência, com perda acentuada de conhecimento técnico acumulado. A recuperação para níveis semelhantes aos atuais demandaria séculos, dependendo da disponibilidade de matérias-primas e de infraestrutura residual.

Conclusões derivadas da pesquisa

Embora o estudo não apresente receita prescritiva, ele fornece um quadro analítico que pode orientar políticas de mitigação. O diagnóstico central indica que a civilização contemporânea combina vulnerabilidades internas — desigualdade crescente, degradação ambiental e concentração de poder — com ameaças externas capazes de desencadear colapso rápido.

Entre essas ameaças, a tempestade solar extrema destaca-se pelo potencial de atingir simultaneamente todos os continentes, colapsar redes elétricas interligadas e comprometer satélites que sustentam navegação, meteorologia e comunicações civis e militares.

Diante dessas conclusões, o pesquisador reforça a necessidade de integrar avaliação de riscos existenciais a fóruns políticos, planos nacionais de segurança e agendas de desenvolvimento. Para ele, o sucesso da humanidade em evitar o pior cenário dependerá da capacidade coletiva de reconhecer limites sistêmicos e agir preventivamente, antes que a janela de oportunidade se feche.

Fonte: Mistérios do Mundo